自分の価値

昔ネットで見た働き方の話。

年収1000万円の人と年収1億円の人の働き方の違い。

・年収1000万円の人は、なんでも自分でやってしまう人。

・年収1億円の人は、自分しかできない仕事しかしない人。

とはいえ、それをやってもすぐに年収1億円にはなりません。

ちなみに私は強烈的に前者でした。

自分でやった方が早いし、お金かからないし。

しかし全部自分でやっていては、1人でできることは限られているので、頭打ちになってしまいます。

この話の意味を理解してからは、働き方を変えました。

この話が表現しているのは、自分が得意な分野が一番生産性が高いですよねという意味です。

ビジネスいわゆる交易の根本の話まで遡ります。

農家さんと漁師さんがいた場合に、野菜と魚をそれぞれ両方を自分で取って食べるより、それぞれ得意な分野のものをたくさん収穫して余ったものを交換した方が全体で見ると生産性が高く、それをいわゆる交易といいますが、それによって経済は発達してきました。

農家さんが魚を取るよりも、漁師さんが魚を取った方がいいのは明白で、野菜の場合にしてもそう。

これを自社に置き換えてみると、経営的なものから、現場のことまで何を専門にどうするかというのが大きく変わってきます。

不得意な人がやっているものを得意な人にやってもらうことも一つ。

でもそれをAIやITに置き換えていくのも一つ。

現代では色々な選択肢があります。

起業しますと、

最初は全て経営者が自分でやらなければなりませんので、やっているうちにできてしまいます。

このできてしまうというのから抜け出すのが大変。

なんせ自分でやっているとお金がかかっていないですからね。

しかし苦手な分野によって不要に時間を取られていないでしょうか?

私は労務関係が好きではなかったので、自分でやっていましたがある時点から社労士さんに丸投げしていました。

今は会計ソフトのfreeeが全てやってくれているので、労務に関わる月末処理もチェックしてクリックするだけなので、30秒かからず終ってしまいます。

つまり外注したり、IT化することで、苦手な分野にかけている時間を減らし、自分の得意分野に集中する時間を作ったり、開いた時間で勉強もできるのです。

これを現場に落とし込んだ時に、全て自分で作業していませんか?

ある程度の企業規模までは自分で全ての作業をこなしていくでしょう。

そしてそれを専門の人にいつ頼むのかというと、時間当たりの給与に換算してみるのがいいでしょう。

不得意な分野の仕事をすると、時給換算すると時給がすごく低くなるのです。

そうなれば専門の人に頼んで、開いた時間で自分の得意分野の仕事をこなしていった方が、収益性が上がりますね。

自分自身でも床の方が専門なので、ガラス清掃はまず自分でやることはほとんどありません。

例えば洗浄ワックスの現場でも

最近思うのは、質の高い作業(一度UAフィニッシュLを塗ったら1年以上塗らずに洗浄だけで管理する現場のリコート作業)以外は自分が行かなくても大丈夫なのでないかなと。

毎月作業の物件で1年以上塗らないということは、その1回のリコート作業は非常に生産性が高いですね。

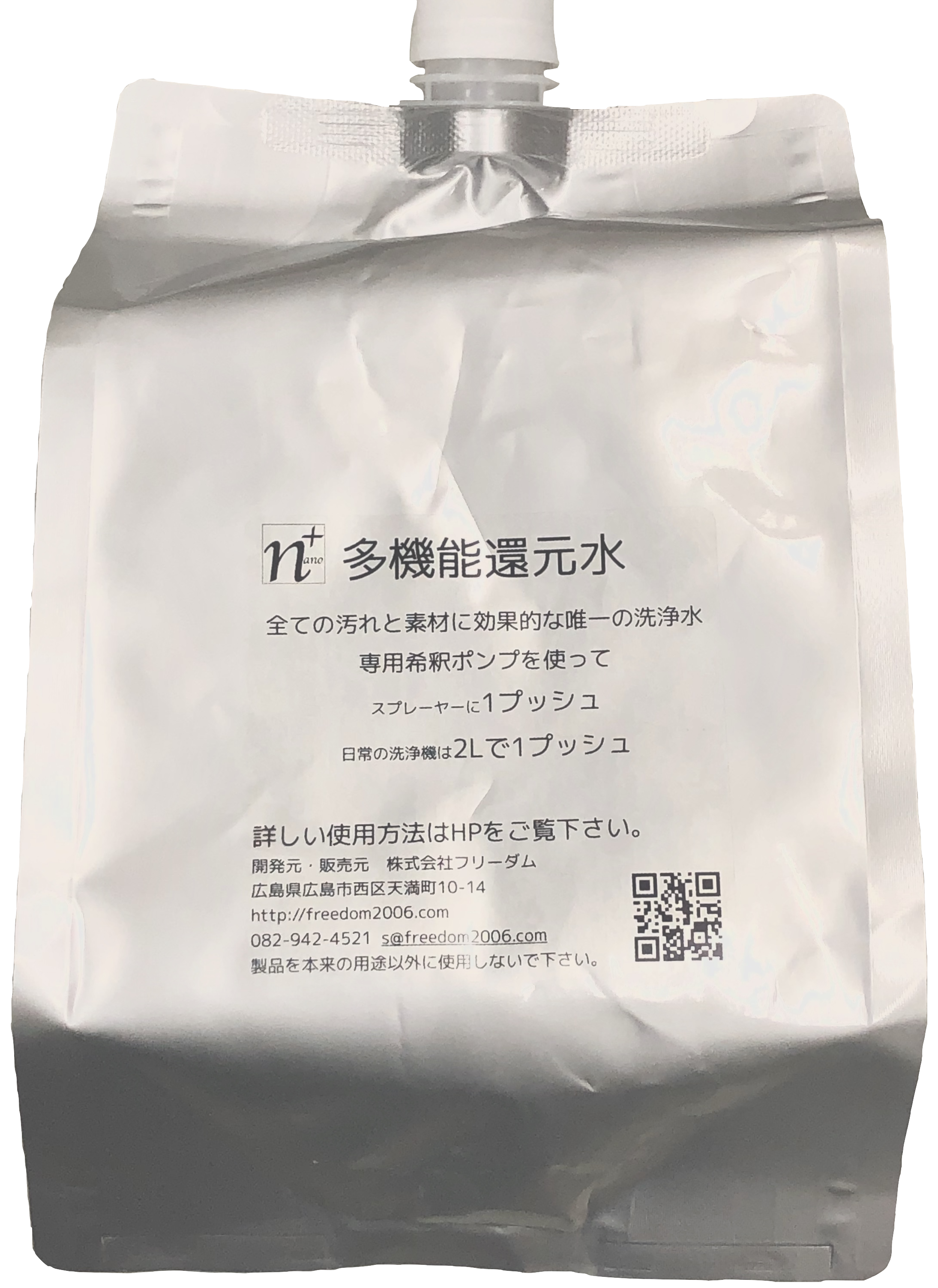

光沢復元洗浄はその作業自体さほど難易度が高くなく、誰でも簡単にできてしまいます。

最近は洗剤塗布機を使うこともなく、コードレスポリッシャーのタンクから多機能還元水を出してまいた後に、再度ポリッシャーで洗浄して回収するだけで、これといって技術も必要ありません。

また毎月洗浄ワックス1層なんていう現場は30日維持できればいいのでさほど高い作業レベルは要求されません。

そうなると質の高い作業を要求される現場だけ自分が行って、あとは任せた方が作業者も育つのでいいという結論が導かれます。

そして誰でもできる作業だと誰にでも頼みやすいですから、広く展開していけますね。

リコート専門チームと洗浄専門チームというチーム分けができればさらに生産性が上がっていきますね。

自身の給与単価を上げていくのに判断基準はその仕事の単価。

自身が決めた自身の給与単価より低い場合は、誰かにやってもらうと割り切ります。

専門の人でなくても、自身より給与単価が低い人でもいいのです。

それをしていかなければ、自分自身は農家なのに魚を取っているのと一緒ですね。

自分でやった方がお金かからないし

というのは、その瞬間自分自身が、

自分の収入を0円と評価してしまっているということ。

今やっている仕事に対して自分の給与以下の仕事をしていては、企業としては赤字ですね。

経営者の給与が一番高いのです!

それでなくても販売管理費などの経費はかかっていますから。

現金の流出を防ぐ為には自分でやるというのも選択肢の一つかもしれません。

しかしそれで使った時間でやりたい仕事、やるべき仕事ができていないとしたら。。。

また良い案件を獲得できるかもしれなかったチャンスを逃していたとしたら。。。

実際に、現場以外の事務処理に忙殺されて睡眠時間が取れない、現場が忙しくて営業に行けない、案件を頂いたのに打ち合わせに行く時間がないという問題はどの会社にもあるのです。

その仕事本当に自分でやるべき仕事でしょうか?