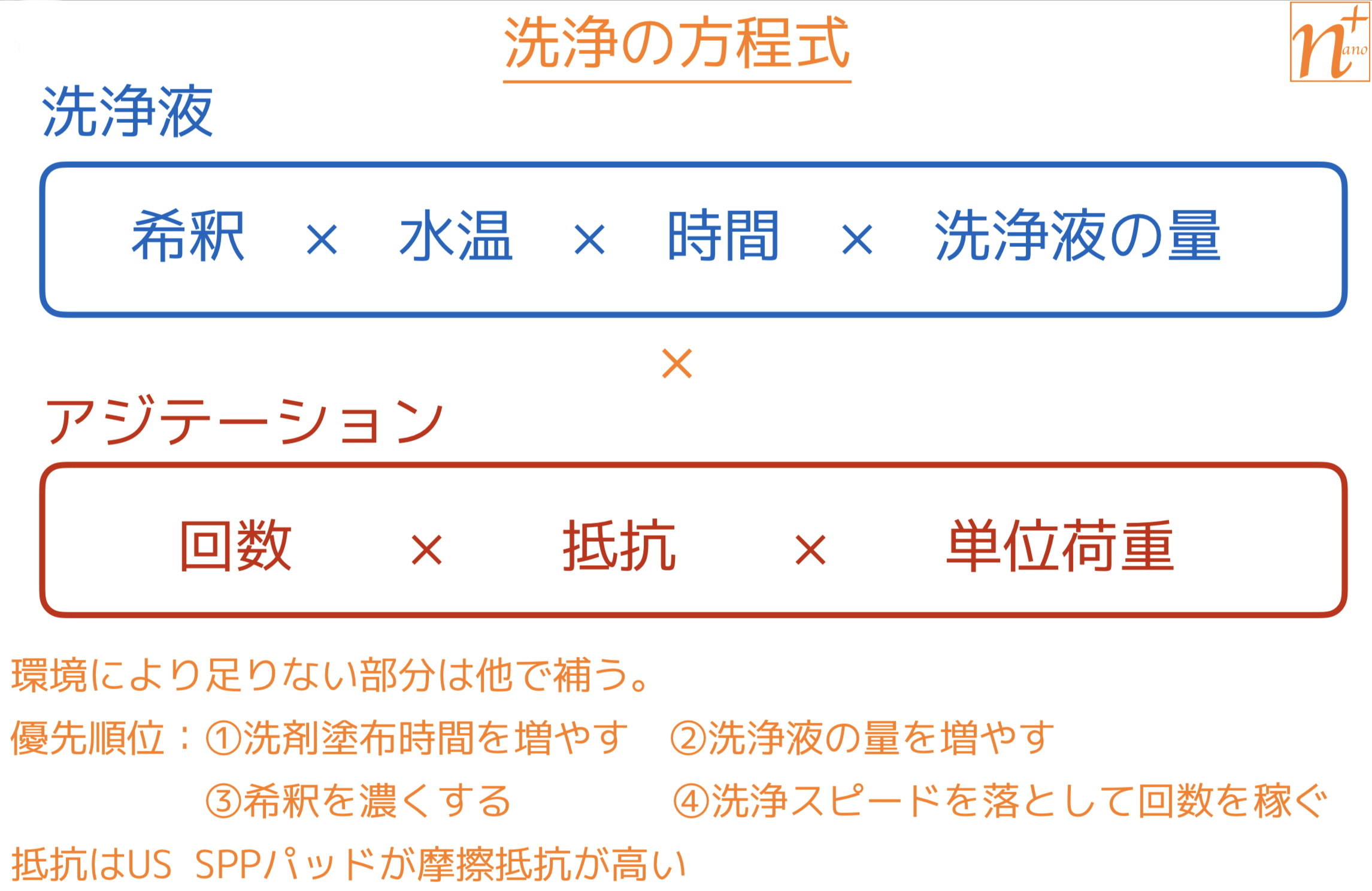

洗浄の方程式というのを技術資料集にアップしていますが、洗浄には方程式というものがあります。

巷ではCHAT理論なんて言ったりますが、それでは不十分で最も肝心なところが抜けていますので、nano+では足りない部分を追記して、さらに全体を掘り下げています。

元々CHAT理論はカーペットで使われるものですね。

それを誰かがハードフロアや他のものにも転用して使われているといったところです。

ただし、正しく理解せず転用するので不十分なんですね。

CHAT理論とは

C ケミカル→希釈

H ヒート→温度

A アジテーション→擦る

T タイム→反応時間

と言われています。

しかしこれに最も足りない「洗浄液の量」が抜けているんですね。

汚れの量に対して見合った水温の洗浄液がなければ汚れは落ちません。

最近は自動床洗浄機も給排水を減らしますと言わんばかりに給水量を抑えたものがありますが、油汚れの多い食品売場なんかでは全く足りませんので、汚れは蓄積していきます。

これは定期清掃でも一緒です。

汚れやワックスを除去するのに必要な洗浄液の量は決まっております。

nano+ではその量を抑えることができる設計になっていますので、一般的な洗浄液が150cc/㎡必要なのに対して、100cc/㎡でも洗うことができるようになっています。

次にアジテーションの話

他にも細かいところはありますが、一番大きな部分ではアジテーション。

ここは単にアジテーションというだけでなく、さらなる掘り下げが必要です。

因数分解してやると、回転×抵抗×単位荷重となります。

つまり何回擦ったか × 抵抗のあるもの擦れているか × 荷重はどのくらいかかっているかですね。

回数ですが、多ければ多いほど落ちは良くなります。が、回転スピードが早くなると滑りますの次に説明する抵抗が落ちてしまいます。

抵抗は滑らないもので擦れているかどうか。ワックスの上に限って言いますと、一般的なパッドのほとんどや研磨剤パッドは厳密には滑っています。

それもあり当社はワックス塗布を伴い洗浄に限っては専用のUS SPPパッドを設定しています。

光沢を戻すことより耐久性を上げることが必要なので研磨剤パッドを使いません。

洗いきれないと十分な密着率が出ず耐久性がおちるか落ちるからです。

また研磨するパッド= 傷を入れるパッドです。

耐久性が十分に出せるようになれば研磨剤の入ったパッドはなくても、3Mの黄パッドで光沢復元ができます。

そして研磨パッドは、研磨することで傷が入るので物理的に汚れやすい被膜になってしまいます。

その分日常清掃で手間がかかるのですね。

この差は日常清掃の常駐の経験がない方には分からないかもしれません。

元々ドライメンテナンスをされていた方はその差をよくご存知ですね。

回転スピードと抵抗

少し話は逸れましたが、回転スピードと抵抗の関係近いものがあります。

例えば20インチ220rpmと12インチ220rpmの機械があったとして、どちらが回転スピードが速いでしょうか?

同じ220rpmですが、外周では大きな差が出ます。

20インチ220rpmではワックスの定期清掃は滑ってしまい不可能です。

1番使いやすいので17インチをよく使いますが、このあたりが限界ですね。

17インチ180rpmぐらいが理想です。

昔のテナント5100そのものですね。

あの機械は確かに小型ながら洗浄力は高かったのです。

それが日常清掃が重視され回転数が上がっていった経緯があります。

なので、私はしっかり洗いたい時はT5-700(14インチ×2)を使います。

しかしnano+の洗浄液は滑りにくい洗浄液。

一般的な洗浄液だと上記のように滑ってしまいますが、17インチ240rpmでもしっかりと洗え、滑らないと擦っている回数で汚れの落ちが変わりますから、回転数は高い方がいいですね。

なので、リチウムのポリッシャーも高速側を使用しています。

単位荷重の話

例えば1c㎡にどのくらいの荷重が掛かっているか。

全体の荷重では判断してはいけません。

力を入れずに擦っても汚れもワックスも落ちません。

重さが30kgの12インチと20インチの機械。

20インチの方が力がありそうですが、モーターが一緒で荷重も一緒なら、接地面の少ない12インチの方が単位荷重は上がります。

またパッドによっても左右されます。

目の詰まったパッドと目の開いたパッドでは床面との接地面積が違います。

例えば3Mの白パッドと黄パッド。

黄色の方が若干目が開いていますね。

さらに黄色は摩擦抵抗が高いので、汚れ落としには向いています。

あと目の開いたパッドは接地面積が少ない分単位荷重が上がります。

例えばハイプロパッドは単位荷重を増やす為にそういった構造になっているんですね。

うちの現場でも基本的には剥離はしませんが、お客様に剥離やリセットを頼まれた場合は、洗浄液をまく前にハイプロと多機能還元水500倍で洗浄して、ワックスの容積を減らして少なくしするとともに、表面積を増やして洗浄液の反応面積を増やして効率よく作業を行います。

単位荷重が高くなると縦方向からが入るので削ることができるんですね。

とアジテーションを因数分解するとこういったこともあるんですね。

nano+は放置時間不要

nano+の洗浄液は汚れやワックスを落とす仕組みが一般的な洗剤と違いますから、放置時間がなくても洗うことが可能です。洗浄液の量が必要なのでポリッシャータンクから出してワックスを塗る前の洗浄はできませんが、先に洗浄液を塗ればすぐに洗えます。

時間を置けばさらに落ちますが、その必要は無いように設計していますので、作業時間の短縮が測れます。

大幅に減膜したい場合は、放置時間を長く取れば500倍希釈のままでも大幅に減膜が可能です。

下手に希釈を濃くしてリンス作業を入れるよりこちらの方が賢明です。

もし放置時間を長くとるのであれば、その間も洗ってしまいましょう。

洗った分取れますので、nano+の洗浄液は2度洗いは有効です。

長くなってしまいましたが、この理論を知っていれば環境が悪い時も作業できますね。

これらを覚える必要はありません

覚える必要はなく、調べればいいのです。

困った時はスマホで技術資料集を開けばいいのです。

車の運転と違い現場では瞬時の判断をする必要はありませんから、飲み物休憩にして調べるか、当社のお問い合わせフォームからお問い合わせ頂ければいいのです。

インターネットとスマホが発達した現代では勉強するのは覚えることではなく、調べることのできる能力です。

覚えることは時間がかかります。

あれっと思ったら調べる。

そしてそれを継続すれば身について習慣化する。

必要なものはこのHPにあります。

その為にnano+をご利用下さい。

2019年09月16日 01:48