洗浄ワックス作業の図解を更新しました

今までのものに比べ、細かいところも追記しております。

こちらに記載のあることを正しく現場で実行できれば、うちの現場のような耐久性を出すことができるようになり、多機能還元水と黄パッドの洗浄で定期作業を完了することもできるようになります。(日常メンテは必須)

↑の写真にあるHPのバナー(スマホだと一番下部分)をクリック頂くか、こちらをクリックするとご覧頂けます。

今後は図解の小変更や他の内容の図解や動画も充実させて参ります。

フロアメンテナンスシステムnano+に量子技術をプラスし

【世界初】量子フロアメンテナンスシステム(QFS)へ進化しました

水の技術の応用した姉妹品Bath+もご好評頂いております

フロアメンテナンスの目的とは、日常清掃も定期清掃も含め、「空気を汚さないこと」というのはもはや常識。

しかし作業の中で空気を汚してしまっていることは多くあります。

見た目を綺麗にすることに目を奪われて本来の目的から遠ざかっている愚かな行為と言えます。

昔から口が酸っぱくなるぐらい言い続けていますが、空気を汚さない作業で作業を組み立てるのが最低限守るべきルールでしょう。

埃や土砂などの微粒子のある床を人が歩くとそれらが舞い上がり空気を汚してしまいます。

だからダスターでそれらを除去するのですが、ダスターのほとんどはドライで使用するもの。

使うと埃は舞い上がり空気を汚しておおよそ1時間後に落ちてきます。

結果床も綺麗になりません。

結果的に空気を汚してしまっているのですね。

nano+ではトレールモップでウェットダスターを使うので埃が舞い上がらず空気が汚す心配が少なくなります。

回収率が高く床面の土砂埃を確実に回収できるというメリットも。

バフはワックスに微細な傷を入れて傷を整え写像性を上げるという研磨作業。

その作業ではワックスの粉やパッドのカスが出ます。

バフマシンにはダストパックがついていてそこにそれらが入ると言われています。

しかしバフマシンを見てみて下さい。

バフマシンにはワックスの粉やパッドのカスがたくさん付いています。

ちなみにプロパンマシンは排ガスを出しますので空気を汚しますね。

作業中に作業者はこれを鼻から目から口から吸い込んでいて健康的ではありません。

スーパーだと野菜などの食品もそれをかぶるようになります。

そんなことをやっていいはずがありません。

なので、nano+にはバフ管理という考え方はないのです。

排気が気になります。

構造上排気ゼロという訳にいきませんからHEPAフィルターがあり、0.3ミクロンの粒子を99.97%キャッチできることをJIS規格で定められています。

nano+ではHEPAがついていないアップライトもバキュームも販売しません。

記載価格にはHEPAフィルターを含んでいます。

病院の場合、医療清掃サービスマークでHEPAが義務付けられていますが、それ以外の建物ではそれがありません。

しかしそれ以外の建物ではそれは必要なのです。

個人的にはバキュームやアップライトも水フィルターにできないものかなと思っております。

そうすれば100%除去できるので。

ちなみに↑の写真は私が自宅で使用している自作の水フィルター空気清浄機。

ペール缶に水を貯めてそこに風を当てると、結構ホコリがたまるのです。

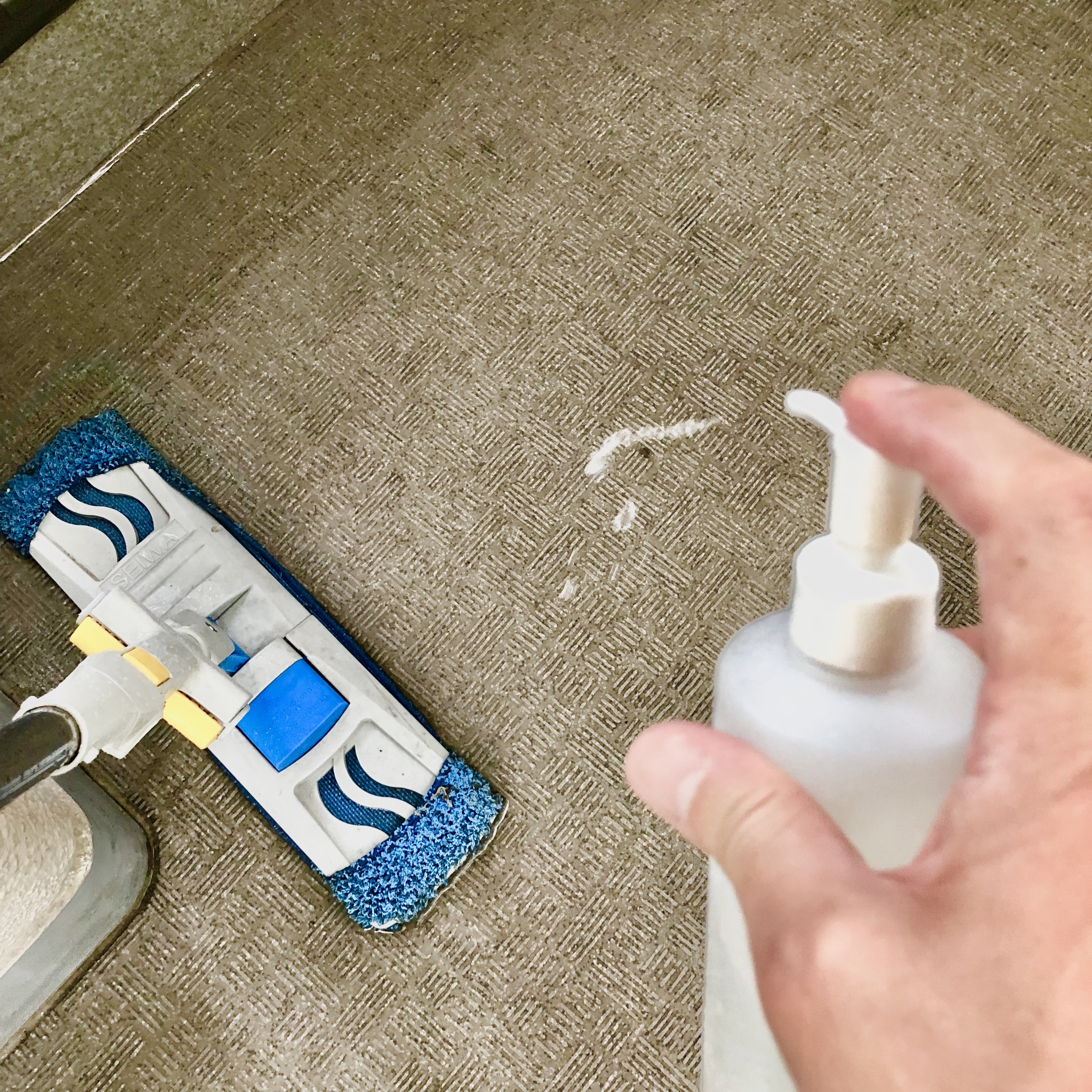

そして水を放置しておくと腐って衛生的ではないので、腐らないよう多機能還元水を2プッシュしておきます。

ボックスファンが2000円くらいなので、高性能な空気清浄機が安く作れます。

ちなみに〇〇クラスターとか、〇〇イーとかついたやつはダメです。

強酸化物質で菌を殺すので、次亜水やオゾンと同様人間にもダメージがあり、呼吸器内科の医師の間では常識だそうです。

現代では花粉だけでなく、PM2.5の飛散による悪影響も多く、私自身も毎日自宅と事務所は床を水洗浄、常にマスク、毎日眼の洗浄を欠かさず行って自分自身を守っています。

水を撒いてスクイジーで集めて回収するだけで、ウェットダスターでも回収できないレベルで回収が可能、そしてモップのように洗うのが面倒ではなく、そのままトイレに排水できます。

工事後の現場ではダスターで集めても目詰まりするので、これを洗浄前に行い除塵します。

水が大量に必要なので、ホースで水をまきます。

我々は建物を管理する中で何を本質的な目的としてメンテナンスを行うのか、しっかりと考えなければなりません。

ただ契約通り何も考えずに床を洗ってワックスを塗る、ただカーペットを洗う、それは違うと思うのです。

そんな会社は結局高い単価の仕事を得ることはなく、安く使い捨てられていき淘汰されていくだけ。

意識髙い系なんて言葉がありますが、意識高い系メンテナンス会社って素晴らしいと思いますし、そういう会社が成功して生き残るのだと思います。

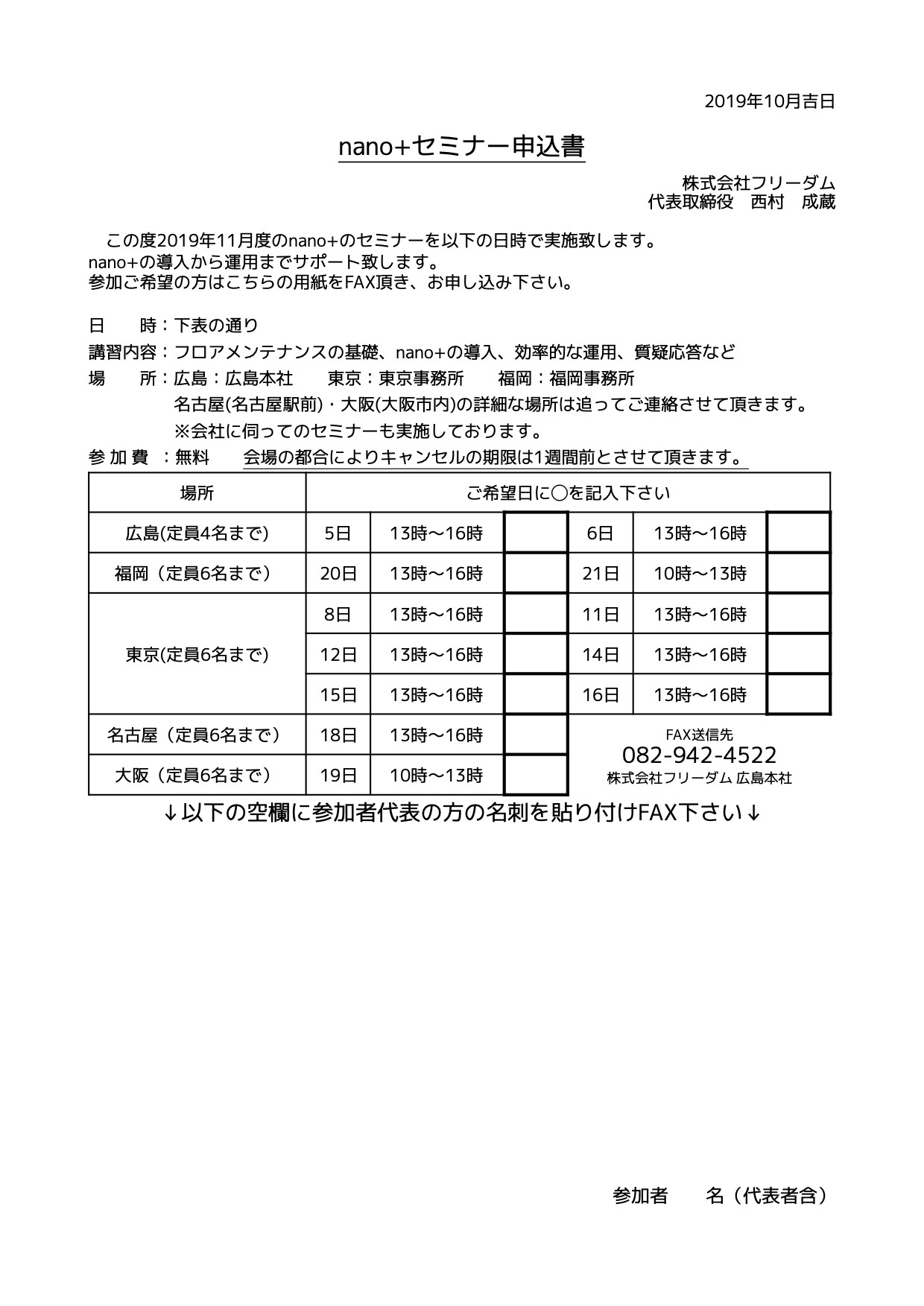

11月のnano+セミナーのご案内です。

11月13日14時より東京ビックサイトで開催されますクリーンEXPOの公開セミナーにも登壇致しますが、通常のセミナーも開催致します。

・剥離清掃を無くしたい

・作業を楽にしたい

・現場の作業時間を短縮したい

・現場品質をさらに上げたい

・施工技術レベルを上げたい

・管理技術レベルを上げたい

・nano+を使った経営戦略を一緒に考えたい

などなど、様々な課題解決の為に多くの方が参加されています。

開催エリア以外のエリアでもご希望があれば対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

それぞれの会社の実情にあった内容で行いますので、1社もしくは1グループでの開催とさせて頂き、細かい部分まで対応させて頂いております。

申し込み状況によっては、日程の変更をお願いすることもございますので、まずは日程をご相談頂き、お早めに申し込み下さい。

申し込みはこちらをクリック頂き申し込み書をFAXもしくはメール頂くか、こちらのお問い合わせフォームよりお願い致します。

一度セミナーにご参加頂いた方が、内容を深める為に2回目をご参加される方もいらっしゃいます。

皆様のご参加お待ちしております。

nano+では標準装備のクイックコネクターとは、バッテリーを1個ずつに分割できるコネクター。

これがあると予備バッテリーの積み替えが簡単で、予備バッテリーを持っていれば1日中ゴリゴリ使っても洗浄機は動き続けます。

そうれでなくても専用バッテリーは純正の2倍程度の稼働時間があります。

そしてバッテリーが外せることで、洗浄機を降ろさなくても、バッテリーだけ下ろせば充電可能です。

バッテリーを下ろすと、洗浄機は女性二人でも持ち上げることができるので、軽の箱バンに積み込めます。

洗浄機というと、大きな作業車というイメージもありますが、うちの会社でも元々軽の箱バンで女性2人が積んで作業に行っていました。

特にnano+だと道具が少ないので、軽の箱バンでも十分に詰めてしまうんですね。

地味ではありますが、車両コストが抑えられるというのは大きなポイントです。

ましてパワーゲートをつけるとなるとさらにコストはかかりますから。

車を買い替える必要なく導入できる洗浄機は非常にメリットが高いと言えます。

しないといけないので、利益が出た!→洗浄機を買って節税!とはならないのです。

決算時の消費税支払額を減らすことにはなりますが、決算月に買っても所得税の節税効果は減価償却のさらに1ヶ月分となります。

ところが当社より洗浄機を購入頂く場合は、税法上

全額を一括で損金計上

が合法でできるのです。

つまり決算月に61万円を経費として計上できるのです。

ご希望の方は詳細をお問い合わせ下さい。

リスク高っ!

排水のことを考えると結構リスクが高いのです。

排水先は、下水・雨水・河川など色々と考えられます。

雨水・河川に流れるとアウトです!

都市部では雨水も下水に流れるところもありますが、流れる先がどこかなんて最後まで確認しない限り絶対に安全とは言えません。

これはPタイルの現場でも同様で、一番排水先で安全なのはトイレです。

トイレが河に流れることはありませんので。

余談ですが、

インスタでお客様が多機能還元水で外壁も綺麗になりますよというお話を頂いたので、ちょうどその物件は通路の壁の洗浄も依頼を受けていたこともあり、スタッフに試しておいてねと頼んでいたのです。