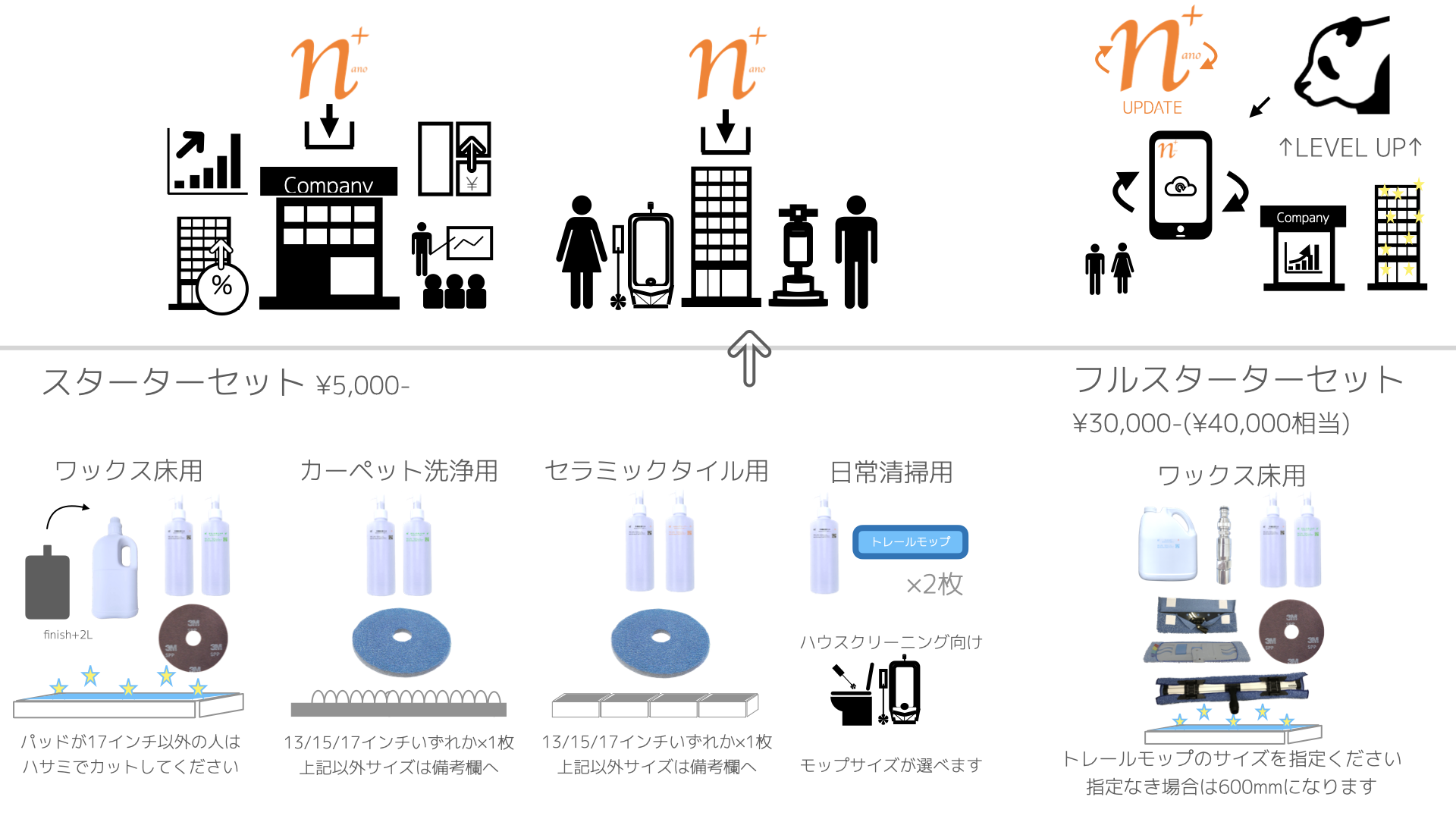

トレールモップの仕様変更についてのご案内

大きく分けて以下の通りとなります。

・トレールモップ400セイワ用カラータグに変更(価格変更なし)

・すべてのトレールモップの生地が順次変更(価格変更あり)

詳細は以下の通りです。

◯トレールモップ400セイワ用カラータグ変更について

今後はカラータグ4色付きで使用するエリアの色をカットしてお使いいただくようになります。

これまでの縫糸でのゾーニングは終了とし、縫糸は青で統一いたします。

「4色で白がない!」

という声も聞こえてきそうですが、タグを4枚切るもしくは4枚とも残すが白の扱いになり5色になります。

現場での運用例は聞いたことがありませんが、4枚切ると4枚残すの両方まで区別すれば6種類のモップになります。

既存在庫無くなり次第の順次入れ替えとなり、在庫がなくなった色のモップについてはカラータグバージョンのモップで対応させていただきます。

本日の時点で白は在庫がなく、緑と赤は在庫わずか、青と黄は若干数となっております。

まとまった枚数で統一したいと言われる方には10枚以上のご注文で優先的にカラータグ付きのものを出荷させていただきます。

なお、従来の生地でのタグ付きへの仕様変更に伴う価格変更はありません。

◯生地変更について

今後の予定についてですが、夏あたりの見込みですが、既存モップの原反が無くなり次第新しい生地のモップへとバージョンアップになります。

セイワ用400とワックスモップについては既に加工済みの生地がなくなり次第新しい生地に変更、450/600/900については原反なくなり次第変更となります。

新しい生地は繊維が緻密になり、耐久性や回収率が高いなど性能アップとなり、当社の現場で検証を行っているトレールモップで光沢復元をしてしまうレベルのスタッフからもかなり高い評価を得ています。

その反面生地が薄くなりステンレスに引っ掛けた場合やセイワ用の折り返し部分に溜まった埃を除去していなかった場合に生地の破れがきこれまでより早く破れます。(裏面も生地が若干薄くなっています)

当社の現場では検証を続けていますが、正しく使えば耐久性に問題はなく、これまでは清掃面が既に摩耗して回収率が落ちてしまっているのに使い続けているということが多くありましたが、新しい生地によってちょうどよくなるというイメージです。

なお、価格については生地原価のや加工原価(人件費の高騰)により約15%値上げを予定しております。

◯トレールワックスモップについて

ワックスモップについても現在庫無くなり次第、生地を変更する予定です。

これまでよりさらにモップが軽くなり疲れにくくなりました。

finish+の速乾性をさらに活かせるよう短時間のレベリングが可能となり、より薄塗りでもレベリングする管理が可能となり、病院のような早く乾かしたい現場では大きな改善となります。

ただし繊維が細かくなり、毛足が短くなりますので凹んだ部分には入りにくくなります。

凹んだ部分は洗浄でも減膜しにくいですからあえてそこに塗る必要もないと思っています。

在庫状況によって時期は変動しますので、都度ご案内させていただきます。

finish+を既に導入されている方限定で本日より予約受付開始いたします。

価格については3,510円→4,130円(税抜)となります。

発送は6月になる予定です。

一般販売については、他の種類のモップも含め、既存在庫が無くなり次第変更となり、BASEおよびHPの価格表の変更を行います。

今回の先行販売では他のバックオーダーとのかねあいもあり、数量限定になりますから、1社2枚限りの先着順とさせていただきます。

また製品の仕様変更に伴い、既存の在庫状況によっては在庫処分セールをBASEで実施いたします。

以上、よろしくお願いいたします。

2025年05月22日 00:00