専門と差別化

これが専門と謳う会社は多くあり、他社との差別化という理由でよく使われます。この差別化の話、中小企業の勉強会でよく出る話ですね。

しかし専門や特化、一点集中というのはリスクも含んでいるのです。

東京のような大きなマーケットでやる分にはいいでしょう。

しかし地方のマーケットの小さい地域でこれをやると自らのマーケットを絞ってしまい、売上の頭打ちが起こります。

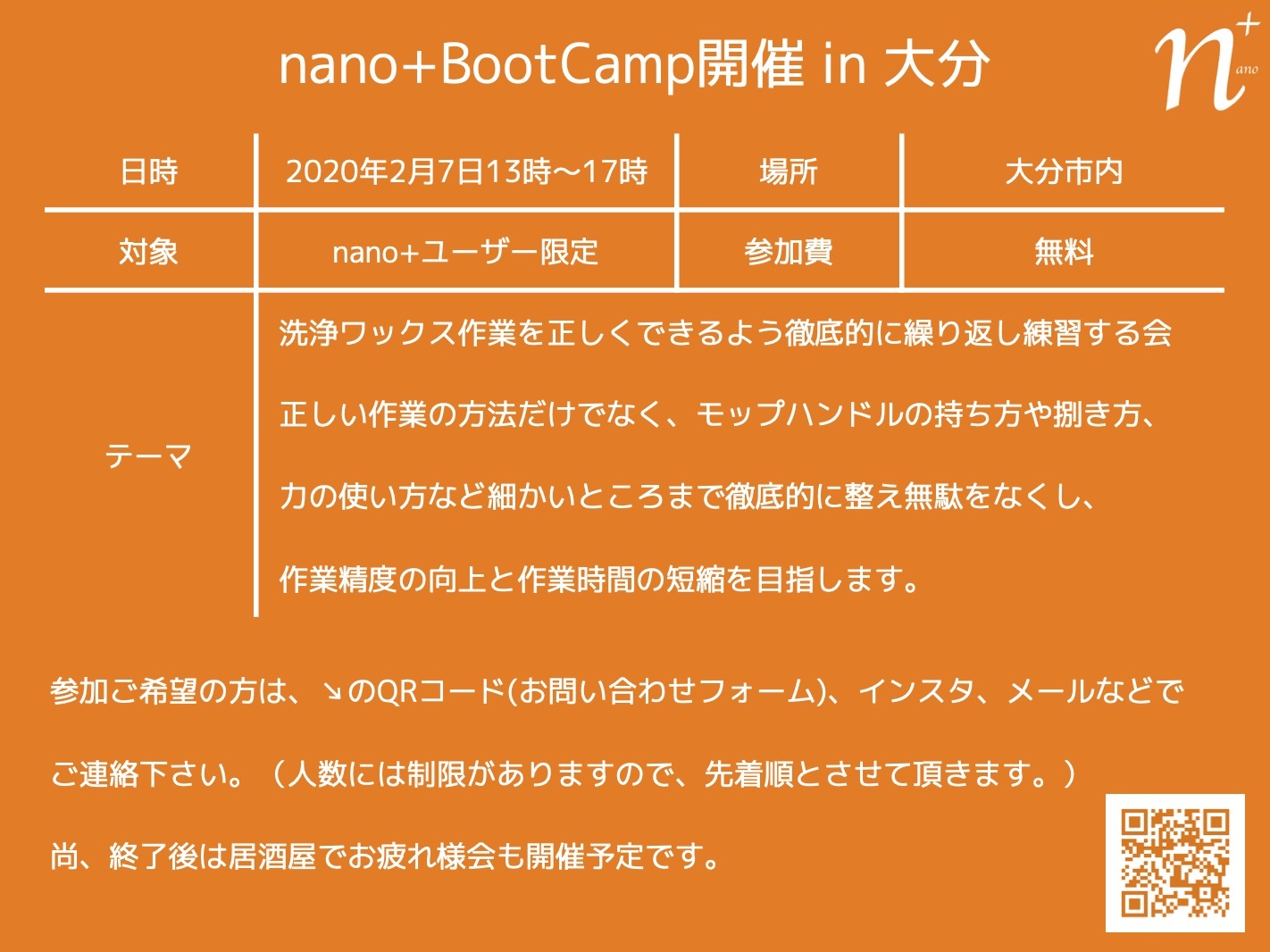

なので、ワックス清掃も専門、エアコン洗浄も専門、ハウスクリーニングも専門、、、、と専門ばかり謳う会社がたくさんあります。

もはやお客様も専門だとは思わないのです。

なんでもできるのが大手企業の強みで、専門がたくさんあるとその分それぞれのインパクトは薄くなります。

大手企業は専門を謳うリスクを知っているので専門とは言いません。

専門とHPに謳う場合は必ずある仕掛けをしておかなければ、マーケットを小さくするか、大手に負けてしまうかになってしまいます。

なので、正しくそれを理解できていない会社は下手に差別化してはいけないのです。

あれも専門、これも専門と謳いながら上記のようにならないやり方もあるのです。

具体的な詳細はオンラインサロンで資料をup予定です。