US SPPパッド価格改定のお願いとワックス・モップの送料800円統一のご案内

US SPPパッド価格改定について

本来価格改定は1ヶ月前までにご案内するべきなのですが、新型コロナウイルスの影響で納期が不明であったことと、発表するとパッドの残り少ない在庫が一瞬でなくなってしまい、本当に必要な人にパッドが届かないことも想定されたことから、なかなか正式な発表ができずにいました。

発表が遅れてしまい申し訳ありません。

内容をまとめると以下のとおりです。

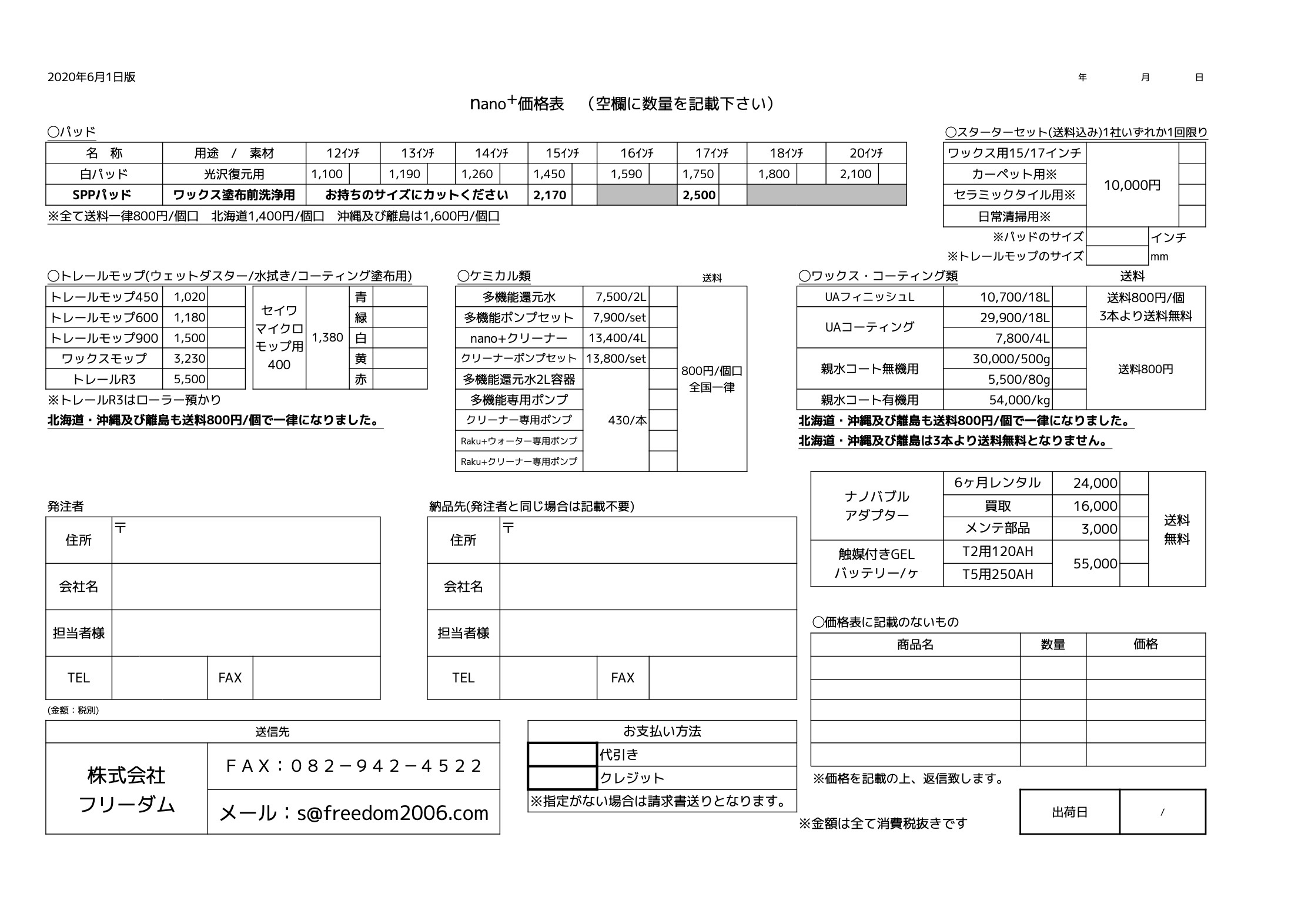

・調達の関係から5月1日よりUS SPPパッドが500円/枚値上げとなってしまいます。

・コロナの影響と緊急事態宣言により入荷が遅れ、到着がGW明けくらいになるのではということです。

・在庫が乏しいので4月中に発注される場合は、10枚単位でなく、1社1、2枚でご協力頂ければ幸いです。

・当社倉庫で大事にストックしている使い古しのUS SPPパッドを半額の1000円+送料にて販売致します。

・FAXでご購入の方は、注文書欄外に「使い古しのUS SPPパッド」と記載下さい。

・BASEでご購入の方は、nano+券で1800円(北海道は2400円)をご購入頂き、備考欄に「使い古しのUS SPPパッド」と記載下さい。

・入荷後出荷の予約注文について、受注を4月末までにご注文頂いたものは、出荷が5月GW明けになっても改定前の価格で対応させて頂き、差額分は当社にて負担させて頂きます。

・出荷がGW明けより伸びる可能性もありますので、ご理解のほど宜しくお願い致します。

UAフィニッシュL、UAコーティング、モップ類送料統一

「nano+はインフラであるべき」と個人的には考えておりまして、どの地域でも同じように使って頂けるよう日頃から改善を行っています。しかしどこから出荷するかで距離が変わるので、エリアによって送料が他のエリアより高いということがあるのも事実。

その中でUAフィニッシュL及びUAコーティングの18L缶とモップ関係の送料が割高であった北海道・沖縄・離島も5月1日以降受注分より送料800円/個で統一させて頂きます。

負担もかなり大きいところもありますが、おかげさまでnano+のユーザーさんも増えてきており、全体の規模と物流のさらなる改善で全体で受け止めていきたいと思っています。

北海道・沖縄・離島の3本以上送料無料は、さすがに難しかったのでご容赦ください。

本数が多くまとまる場合はご相談頂ければと存じます。

以前よりモップ1枚のような場合はレターパックプラスにて対応させて頂くこともありますが、その差額はこういった送料の統一化のユニバーサル料金のようなものとご理解頂ければと存じます。

トータルで見ると送料は赤字になっていますので。

パッド類については、販売価格と荷物のサイズの関係より統一が難しくなっていますが、今後も改善の努力を進めていきます。