間違えた差別化②

例えば洗剤やパッド、機械がいろんな種類があるとそれは無駄がたくさんですよね。

逆にこれだけ種類があって在庫管理や教育、現場管理ができる方が異常です。

それが統一されていれば教育コストを大幅に削減することができますね。

汎用的というと独自性がないと思ってしまいますが、そもそもそこで差別化して独自性を出す必要があるのでしょうか?

物の独自性というのは競争力的効果は少なくすぐに真似をされるので脆弱です。

しかしコンセプトはその逆で、効果が大きのです。

現場の資材を物として見た時にはただの物でしかなく大きな差別化にはならないのです。

しかしその物がコンセプトを持っていて経営自体を変えてしまうから大きな差別化になるのです。

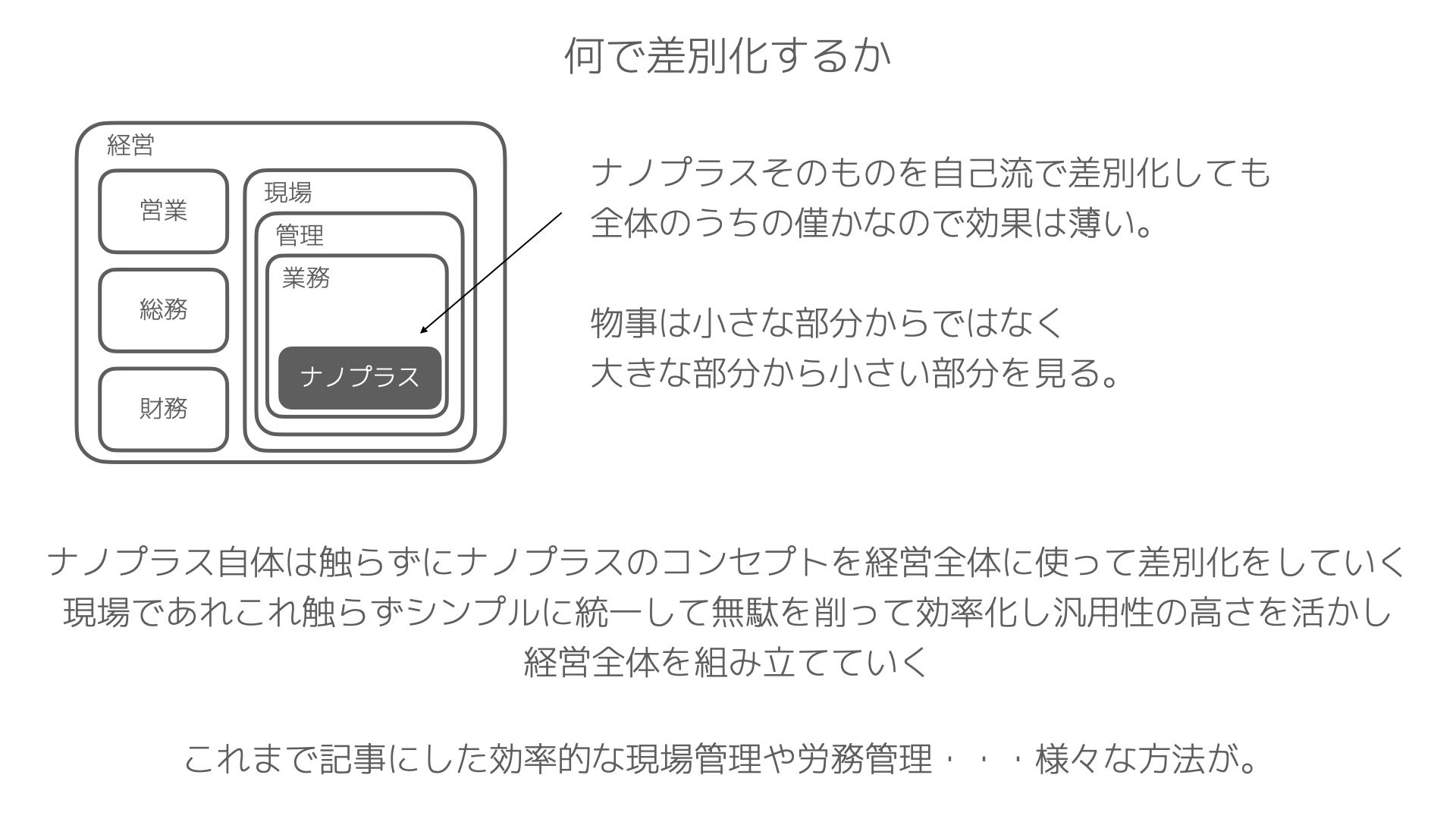

現場は経営の中では確かに大きなウエイトを占める部分ではありますが、一部でしかありません。

料理を作る時に1つの調味料が素晴らしいだけで美味しい料理が作れるでしょうか?

それを活かせる全体の調理のバランスの方が大切ですし、もっと広げて見ればどんなコンセプトでお店を作るか、どうやって集客するかなどもっと考えるべきことはたくさんあるのです。

現場のことはしっかり考えなければいけませんが、そこばかりにフォーカスしていても経営はうまくいかないのです。

2023年02月27日 05:55